Per riuscire a godermi una settimana di riposo degno di tale nome non ho bisogno di andare alle Maldive, né di sottopormi a cure termali e neanche di farmi ibernare: mi basta liberarmi di quel deficiente del mio assistente Massimo Riserbo. Così, in una soleggiata mattina di fine marzo, ho messo in mano al cerebro leso un biglietto di sola andata per il Nepal, accompagnato da un sorriso di compiacimento che non sarebbe riuscito neanche a Giuda; ho suggellato il dispendioso regalo con una pacca sulla spalla e una sola, commossa, ipocrita frase: "Te lo sei meritato. Buon viaggio".

A onor del vero devo ammettere che la frase completa era:

"Te lo sei meritato. Spero che tu capiti sull'aereo più disastrato della linea area più disastrata del Bangladesh con il pilota ubriaco il secondo pilota cocainomane l'assistente di volo con il mal d'aria e tutte le hostess grasse e brufolose e con le ascelle radioattive e che l'aereo vada a metano e che non ci sia uno stramaledetto distributore di metano da qui al Nepal e che rimaniate in riserva e che le hostess provino a fare il pieno al serbatoio coi peti e poi distribuiscano paracadute a tutti tranne che a te e che l'aereo si spezzi in due tronconi proprio dove sei seduto tu e quindi precipiti sulle nevi dell'Himalaya dove trovi uno Yeti gay che si innamora di te perché sei abominevole e poi ti insegua fino alla Sri Lanka, ti acchiappi, ti sposi e ti faccia fare dodici bambini. Buon viaggio".

Adesso posso finalmente rilassarmi, stendermi sull'amaca del mio orto botanico e chiudere gli occhi senza il timore di essere svegliato da esplosioni o vampate di fuoco, abituali risultati degli esperimenti di Massimo Riserbo. Solo ieri il maggiordomo meccanico, assurda invenzione dell'idiota cosmico inopinatamente sfuggita alla disattivazione, mi ha versato dell'ottimo caffè bollente nell'orecchio destro prima di essere distrutto a colpi di machete. In questi giorni il mio hobby preferito è stare ad ascoltare i ragazzini che vengono a giocare nel campetto che sta di fianco al mio orto: non li posso vedere perché ci separa una fitta foresta di Magnolia Ghirardellis Canuta, ma udire le loro voci gioiose, l'entusiasmo dei loro otto anni, la geniale originalità dei loro primi moccoli mi fa tornare con la mente alla mia - ahimè - lontana infanzia.

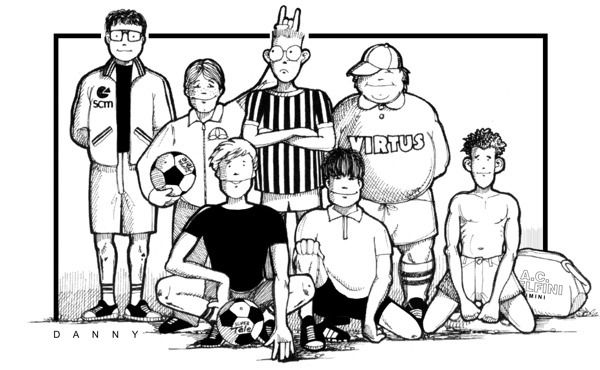

Dopo la Fogheraccia, che come abbiamo visto qualche numero fa era l'avvenimento principe dell'inverno e ne suggellava la fine, iniziavano i tornei di calcio. La regola principale era l'assenza di regole: la durata della partita era stabilita dal proprietario del pallone, o meglio dalla madre che all'ora di cena chiamava il figlio dal balcone sostituendo perfettamente il classico triplo fischio finale. La tenuta di gioco prevedeva una squadra con la maglietta e una a torace nudo; il capitano era quello che poteva ostentare il maggior numero di croste su ginocchia e gomiti, a testimonianza delle loro molte battaglie combattute. In porta stavano sempre i due bambini più grassi della compagnia, col cappellino in testa anche se non c'era il sole, a vigile difesa di pali pazientemente costruiti con mucchi di giubbotti, felpe e fazzoletti. Feroci diatribe nascevano a causa dell'altezza della traversa, che essendo immaginaria veniva calcolata in modo assai differente da chi tirava il pallone e da chi lo doveva parare.

Il campo da gioco poteva avere qualsiasi tipo di fondo tranne l'erba: quando questa esisteva era alta almeno sessanta centimetri, ricca di rovi e ortica, e spesso bisognava interrompere la partita per cercare qualcuno che vi si era perso dentro. In nome del calcio riuscivamo a giocare sul pietrisco, sul cemento, sulla terra battuta, sulla ghiaia, sulla sabbia e - se non si trovava di meglio - in mezzo alla strada: abitudine pericolosissima perché prima o poi il pallone finiva in qualche giardino, il proprietario usciva di casa stizzito e sequestrava il prezioso oggetto lasciandoci con un palmo di naso.

L'unico pallone che potevamo permetterci era il famigerato Super Tele, leggero come una piuma e vulnerabile come un uovo: disponibile nei colori bianco, rosso e blu con i pentagoni neri rozzamente serigrafati, questo pallone - indipendentemente da come veniva colpito - disegnava nell'aria arabeschi deliziosi, con ampie volute e raffinati avvitamenti. Giocando controvento non era raro fare gol nella propria porta, mentre calciando a favore di vento il Super Tele partiva a razzo verso luoghi sconosciuti. Nel novanta per cento dei casi la sfera terminava la propria vita il giorno stesso dell'acquisto: per bucarla era infatti sufficiente un cane giocherellone, o anche solo un colpo di testa eseguito da uno coi capelli un po' ispidi. So che il tabaccaio vicino al nostro abituale campo da calcio riuscì ad acquistare una Lancia Fulvia HF coi soli proventi dei palloni Super Tele.

Il nostro grande sogno era, ovviamente, il pallone di cuoio. L'unico fra noi abbastanza abbiente ne possedeva uno, splendido, pesante, completo di spillo e reticella, con le firme di Frustalupi e Felice Pulici e lo stemma della Lazio che quello stesso anno avrebbe vinto lo scudetto. Purtroppo il ragazzino era odiosissimo, sempre pettinato e senza una crosta, munito di scarpe da calcio regolamentari e dell'intera divisa della Lazio, borsa compresa. E non sapeva assolutamente giocare a pallone. Noi lo sopportavamo, in nome dello sport, e giocavamo per ore, e correvamo come ossessi, e non ci fermavamo mai. Se poi venivamo a sapere che in giro c'era LUI raddoppiavamo gli sforzi, davamo il meglio di noi stessi, nella speranza che un giorno la manona affettuosa di Lucchi, l'Arrigo Sacchi dell'Ina Casa, si posasse sulle nostre piccole spalle anticipando la magica frase: "Perché tan vin a zughé ti Delfini?".

Per noi, bambini, era come essere convocati in Nazionale.

Dr. Danny Irreparabili.